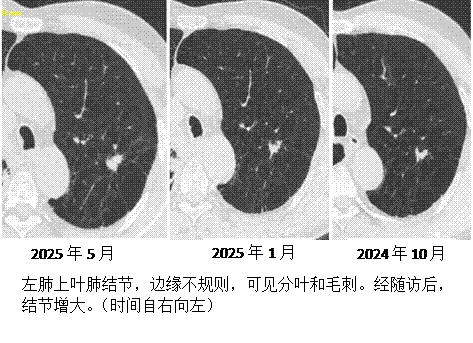

66岁的王大爷,在一次普通的体检中,发现左肺藏着一个8mm的实性结节。起初,医生建议定期复查——这是很多中老年人肺结节随访的常规起点。然而,这个小小的结节却在接下来的时间里上演了一场“静默的叛变”:三个月后复查,它已悄然增大;仅仅六个月后,它已扩张至直径约15mm。这种进展迅速触发了警报,经外科多学科团队(MDT)讨论,王大爷接受了单孔胸腔镜下精准的肺段切除加淋巴结清扫术。当病理报告送达,赫然写着“鳞癌”二字时,金锋主任却多了一分特别的关注:这是一个发生在肺外周部位的鳞癌——一个在临床实践中相对“不按常理出牌”的发现。

一.典型的警示:肺结节的“生长密码”与肺癌信号

王大爷肺结节的演变过程,堪称教科书级别的肺癌警示案例。起点与策略: 初始8mm的实性结节,选择“定期复查”符合国际通行指南。若评估恶性风险为低至中度,首选3-6个月后的首次CT随访观察是合理且普遍的做法。这避免了不必要的过度诊疗。关键的“蜕变”信号: 结节的进行性增大是其最核心的恶性警告标志。三个月后的增大,已然亮起黄灯;短短六个月内,直径从8mm跃升至15mm,这种速度落在典型的肺癌“体积倍增时间”范围内)。稳定≠安全,增大需警惕!干预的及时性: 结节形态的显著变化促使MDT团队迅速介入,果断手术。这体现了现代肺癌诊疗中“该出手时就出手”的精准决策理念。微创的单孔胸腔镜肺段切除术,在根除病灶的同时最大程度保护了肺功能,代表了当前早期肺癌外科治疗的前沿方向。王大爷的结节经历完美诠释了“肺结节动态随访观察”的核心价值:在安全监控的窗口期内,捕捉那些由“静”转“动”、由“缓”变“急”的关键恶性生物学行为信号。增大,尤其是短期内较快速的增大,是肺结节从“嫌疑”升级为“高度危险”的最强有力证据之一。

二.不典型的身份:揭开“周围型肺鳞癌”的神秘面纱

当病理报告指向“鳞癌”,且明确位于肺外周时,这个诊断便带上了一丝“不典型”的色彩。鳞癌的“常驻地”: 肺鳞癌传统上被视为“中央型肺癌”的代表。它们偏爱大气道(如:主支气管、叶支气管),与长期吸烟导致的支气管黏膜鳞状上皮化生和异型增生密切相关。患者常表现为刺激性咳嗽、痰中带血或咯血、肺不张或阻塞性肺炎引起的发热等较为明显的症状。“离经叛道”的周围型鳞癌: 像王大爷这样,鳞癌发生在远离大气道的肺外周实质(肺野),则属于相对少见的情况。临床研究表明,肺鳞癌中约10%-15%表现为周围型。 它的形成机制可能更复杂。隐匿的“潜伏者”: 因其位置深在,远离大气道,周围型鳞癌在早期往往“沉默是金”,很少引起咳嗽、咯血等典型症状。如同王大爷的经历,常常是体检或因其他原因行影像学检查时意外发现。待结节长到一定体积或侵犯胸膜引起胸痛时,可能才被发现。金锋主任解读(胸外科视角)“王大爷的病例非常具有教学意义”,胸外科金锋主任医师谈到,“它首先警示我们,肺结节的生长速度是判断良恶性的金标准之一,绝不能掉以轻心。其次,他的术后病理——周围型鳞癌,提醒我们肺癌的复杂性远超教科书上的典型描述。这种类型虽然相对少见,但在临床实践中绝非个例。它提醒外科医生在解读外周实性结节时,鉴别诊断列表里必须包含鳞癌;也提醒病理科医生,对外周病灶的活检标本要考虑到鳞癌的可能,特别是当组织有角化或细胞间桥等特征时,即使位置不典型也要敢于诊断。更重要的是,它凸显了多学科协作(MDT)的核心价值。从影像随访策略的制定,到发现进展后及时手术决策的达成,再到精准的微创手术实施和最终的病理确诊与后续管理方案,MDT确保了患者在每一个关键节点都能获得最优化的诊疗方案。对于这类相对少见的周围型鳞癌,手术仍是早期患者获得根治希望的最有力武器。”